Actor – O artista que representa um papel na peça de teatro.

Adereço – Adorno; enfeite das personagens ou do cenário.

Bastidores – Espaços situados atrás e ao lado do palco, onde os actores aguardam a entrada em cena.

Camarim – Gabinete que cada actor tem, para se vestir e pintar.

Caracterização – Modificação do rosto e do corpo do actor, através de pinturas, cabeleira, vestuário, etc., para melhor criar determinada personagem.

Cenário – Decoração do espaço cénico de acordo com a situação representada.

Cenógrafo – Artista que imagina e/ou realiza os cenários.

Contra-regra – Funcionário do teatro que marca a entrada dos actores.

Dramaturgo – Autor de peças de teatro (textos dramáticos).

Encenação – Conjunto de preparativos para pôr em cena um espectáculo.

Encenador – Aquele que imagina e dirige um espectáculo teatral.

Espectador – Aquele que assiste ao espectáculo.

Figurinista – Aquele que desenha os fatos para os actores.

Guarda-roupa – Fatos usados pelos actores.

Luminotecnia – Iluminação do espaço cénico, de acordo com as situações representadas.

Ponto – Aquele que, durante o espectáculo, lê o texto em voz baixa, para auxiliar os actores; coloca-se, para isso, na «caixa» que só os actores vêem.

Informação e outros assuntos relacionados sobre/com Teatro e outras Artes Performativas, Artes de Palco, actores, autores e outras coisas mais

sexta-feira, 30 de dezembro de 2011

quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

Almeida Garrett

Iniciador do Romantismo, refundador do teatro português, criador do lirismo moderno, criador da prosa moderna, jornalista, político, legislador, Garrett é um exemplo de aliança inseparável entre o homem político e o escritor, o cidadão e o poeta. É considerado, por muitos autores, como o escritor português mais completo de todo o século XIX, porquanto nos deixou obras-primas na poesia, no teatro e na prosa, inovando a escrita e a composição em cada um destes géneros literários.

João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett nasceu em 1799 no Porto, no seio de uma família burguesa, que se refugia em 1809 na ilha Terceira, a fim de escapar à segunda invasão francesa. Nos Açores, recebe uma educação clássica e iluminista (Voltaire e Rousseau, que lhe ensinam o valor da Liberdade), orientada pelo tio, Frei Alexandre da Conceição, Bispo de Angra, ele próprio escritor. Em 1817, vai estudar Leis para Coimbra, foco de fermentação das ideias liberais. Em 1820, finalista em Coimbra, recebe com entusiasmo e otimismo a notícia da revolução liberal. Em 1821, representa o Catão e publica em Coimbra O Retrato de Vénus, obras marcadas ainda por um estilo arcádico. Arcádicos são igualmente os poemas que escreve durante este período e que serão insertos, em 1829, na Lírica de João Mínimo. Em 1822, é nomeado funcionário do Ministério do Reino, casa com Luísa Midosi e funda o jornal para senhoras O Toucador. Em 1823, com a reação miguelista da Vila-Francada, é obrigado a exilar-se em Inglaterra, onde inicia o estudo do Romantismo (inglês), e depois em França, onde se torna correspondente de uma filial da casa Lafitte. Contacta então com a literatura romântica (Byron, Lamartine, Vítor Hugo, Schlegel, Walter Scott, Mme de Staël), redescobre Shakespeare e, influenciado pelas recolhas de cancioneiros populares, começa a preparar o Romanceiro. Em 1825 e 1826, publica em Paris os poemas Camões e Dona Branca, primeiras obras portuguesas de cunho romântico, fruto da metamorfose estética em si operada pelas novas leituras. Em 1826, publica também o Bosquejo da História da Poesia e Língua Portuguesa, como introdução à antologia de poesia portuguesa Parnaso Lusitano. Em 1826, durante um período de tréguas, regressa a Portugal e mostra-se confiante na Carta Constitucional acordada entre D. Pedro e D. Miguel, mais moderada que o programa vintista. Dedica-se ao jornalismo político nos jornais O Português e O Cronista. Em 1828, depois da retoma do poder absoluto por parte de D. Miguel, exila-se novamente em Inglaterra. Em 1829, publica em Londres a Lírica de João Mínimo e o tratado Da Educação. Em 1830, publica o tratado político Portugal na Balança da Europa, onde analisa a história da crise portuguesa e exorta à unidade e à moderação. Em 1832, parte para a ilha Terceira, incorpora-se no exército liberal, e participa no desembarque em Mindelo. Escreve, durante o cerco do Porto, o romance histórico O Arco de Santana e colabora com Mouzinho da Silveira nas reformas administrativas. Em 1834, é nomeado cônsul-geral em Bruxelas, numa espécie de terceiro exílio motivado pelo cada vez maior desencanto em relação à política portuguesa (a divisão dos liberais, a corrida aos cargos públicos), onde contacta com a língua e a literatura alemãs (Herder, Schiller e Goethe). Também exerceu funções diplomáticas em Londres e em Paris. Em 1836, regressa a Lisboa, separa-se de Luísa Midosi e funda o jornal O Português Constitucional. No mesmo ano, após a Revolução de setembro, é incumbido pelo governo setembrista de Passos Manuel da organização do Teatro Nacional. Nesse âmbito, desenvolverá uma ação notável, dirigindo a Inspeção Geral dos Teatros e o Conservatório de Arte Dramática, intervindo no projeto do futuro Teatro Nacional de D. Maria II e escrevendo ao longo dos anos seguintes todo um repertório dramático nacional: Um Auto de Gil Vicente (1838), Dona Filipa de Vilhena (1840), O Alfageme de Santarém (1842), Frei Luís de Sousa (1843). É por esta altura que inicia um romance com Adelaide Deville, que morrerá em 1841, deixando-lhe uma filha (episódio que inspirará o Frei Luís de Sousa). Em 1838, torna-se deputado da Assembleia Constituinte e membro da comissão de reforma do Código Administrativo. No ano de 1843 publica o 1.º volume do Romanceiro, uma recolha de poesias de tradição popular. Em 1845, lança o livro de poesias líricas Flores sem Fruto e o 1.º volume do romance histórico O Arco de Sant'Ana. Em 1846, sai em volume o "inclassificável" livro das Viagens na Minha Terra, publicado um ano antes em folhetim na Revista Universal Lisbonense. Com este livro, a crítica considera iniciada a prosa moderna em Portugal. Em 1851, depois de um período de distanciamento face à vida política, regressa com a Regeneração, movimento que prometia conciliação e progresso. Nesse ano, funda o jornal A Regeneração, aceita o título de visconde e reassume o seu papel de deputado, colaborando na proposta de revisão da Carta. Em 1852, torna-se, por pouco tempo, ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 1853, publica o livro de poesias líricas Folhas Caídas, recebido com algum escândalo: o poeta era, na época, uma figura pública respeitável (deputado, ministro, visconde), que se atrevia a cantar o amor desafiando todas as convenções, e muitos souberam ver na obra ecos da paixão do autor pela viscondessa da Luz, Rosa de Montufar. Em 1854, morre em Lisboa, aos cinquenta e cinco anos.

João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett nasceu em 1799 no Porto, no seio de uma família burguesa, que se refugia em 1809 na ilha Terceira, a fim de escapar à segunda invasão francesa. Nos Açores, recebe uma educação clássica e iluminista (Voltaire e Rousseau, que lhe ensinam o valor da Liberdade), orientada pelo tio, Frei Alexandre da Conceição, Bispo de Angra, ele próprio escritor. Em 1817, vai estudar Leis para Coimbra, foco de fermentação das ideias liberais. Em 1820, finalista em Coimbra, recebe com entusiasmo e otimismo a notícia da revolução liberal. Em 1821, representa o Catão e publica em Coimbra O Retrato de Vénus, obras marcadas ainda por um estilo arcádico. Arcádicos são igualmente os poemas que escreve durante este período e que serão insertos, em 1829, na Lírica de João Mínimo. Em 1822, é nomeado funcionário do Ministério do Reino, casa com Luísa Midosi e funda o jornal para senhoras O Toucador. Em 1823, com a reação miguelista da Vila-Francada, é obrigado a exilar-se em Inglaterra, onde inicia o estudo do Romantismo (inglês), e depois em França, onde se torna correspondente de uma filial da casa Lafitte. Contacta então com a literatura romântica (Byron, Lamartine, Vítor Hugo, Schlegel, Walter Scott, Mme de Staël), redescobre Shakespeare e, influenciado pelas recolhas de cancioneiros populares, começa a preparar o Romanceiro. Em 1825 e 1826, publica em Paris os poemas Camões e Dona Branca, primeiras obras portuguesas de cunho romântico, fruto da metamorfose estética em si operada pelas novas leituras. Em 1826, publica também o Bosquejo da História da Poesia e Língua Portuguesa, como introdução à antologia de poesia portuguesa Parnaso Lusitano. Em 1826, durante um período de tréguas, regressa a Portugal e mostra-se confiante na Carta Constitucional acordada entre D. Pedro e D. Miguel, mais moderada que o programa vintista. Dedica-se ao jornalismo político nos jornais O Português e O Cronista. Em 1828, depois da retoma do poder absoluto por parte de D. Miguel, exila-se novamente em Inglaterra. Em 1829, publica em Londres a Lírica de João Mínimo e o tratado Da Educação. Em 1830, publica o tratado político Portugal na Balança da Europa, onde analisa a história da crise portuguesa e exorta à unidade e à moderação. Em 1832, parte para a ilha Terceira, incorpora-se no exército liberal, e participa no desembarque em Mindelo. Escreve, durante o cerco do Porto, o romance histórico O Arco de Santana e colabora com Mouzinho da Silveira nas reformas administrativas. Em 1834, é nomeado cônsul-geral em Bruxelas, numa espécie de terceiro exílio motivado pelo cada vez maior desencanto em relação à política portuguesa (a divisão dos liberais, a corrida aos cargos públicos), onde contacta com a língua e a literatura alemãs (Herder, Schiller e Goethe). Também exerceu funções diplomáticas em Londres e em Paris. Em 1836, regressa a Lisboa, separa-se de Luísa Midosi e funda o jornal O Português Constitucional. No mesmo ano, após a Revolução de setembro, é incumbido pelo governo setembrista de Passos Manuel da organização do Teatro Nacional. Nesse âmbito, desenvolverá uma ação notável, dirigindo a Inspeção Geral dos Teatros e o Conservatório de Arte Dramática, intervindo no projeto do futuro Teatro Nacional de D. Maria II e escrevendo ao longo dos anos seguintes todo um repertório dramático nacional: Um Auto de Gil Vicente (1838), Dona Filipa de Vilhena (1840), O Alfageme de Santarém (1842), Frei Luís de Sousa (1843). É por esta altura que inicia um romance com Adelaide Deville, que morrerá em 1841, deixando-lhe uma filha (episódio que inspirará o Frei Luís de Sousa). Em 1838, torna-se deputado da Assembleia Constituinte e membro da comissão de reforma do Código Administrativo. No ano de 1843 publica o 1.º volume do Romanceiro, uma recolha de poesias de tradição popular. Em 1845, lança o livro de poesias líricas Flores sem Fruto e o 1.º volume do romance histórico O Arco de Sant'Ana. Em 1846, sai em volume o "inclassificável" livro das Viagens na Minha Terra, publicado um ano antes em folhetim na Revista Universal Lisbonense. Com este livro, a crítica considera iniciada a prosa moderna em Portugal. Em 1851, depois de um período de distanciamento face à vida política, regressa com a Regeneração, movimento que prometia conciliação e progresso. Nesse ano, funda o jornal A Regeneração, aceita o título de visconde e reassume o seu papel de deputado, colaborando na proposta de revisão da Carta. Em 1852, torna-se, por pouco tempo, ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 1853, publica o livro de poesias líricas Folhas Caídas, recebido com algum escândalo: o poeta era, na época, uma figura pública respeitável (deputado, ministro, visconde), que se atrevia a cantar o amor desafiando todas as convenções, e muitos souberam ver na obra ecos da paixão do autor pela viscondessa da Luz, Rosa de Montufar. Em 1854, morre em Lisboa, aos cinquenta e cinco anos.

Em 1999 comemorou-se o Bicentenário do nascimento de Almeida Garrett, com a realização de conferências, publicações das suas obras, espetáculos, atividades escolares, exposições, entre outros eventos.

Almeida Garrett. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 2011-12-30].

Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$almeida-garrett,2>.

Bibi Ferreira

Atriz e cantora, de seu nome verdadeiro Abigail Izquierdo Ferreira, nasceu no Rio de Janeiro a 1 de junho de 1922. É filha do ator brasileiro Procópio Ferreira e de Aida Izquierdo Ferreira, atriz e bailarina espanhola.

Com apenas 24 dias de vida, Abigail, conhecida artisticamente por Bibi, enfrentou o palco pela primeira vez nos braços da madrinha numa cena da peça Manhãs de Sol, de Oduvaldo Viana. Até aos quatro anos viveu na Companhia Velasco, uma companhia de teatro de revista espanhola, onde a mãe representava. Por esta altura os seus pais já se tinham separado.

Nesta companhia percorreu a América Latina, facto que lhe despertou o gosto pela música e pela dança e, aos três anos, já participava dos espetáculos da companhia, onde cantava e dançava zarzuelas. Mais tarde, voltou ao Rio de Janeiro e tornou-se uma pequena estrela do mundo do espetáculo. Entrou aos sete anos para o corpo de baile do Teatro Municipal e continuou a estudar, terminando o ensino secundário no Colégio Anglo-Americano.

Em 1941, aos 18 anos, estreou-se profissionalmente na companhia teatral do seu pai na peça La Locandiera, onde representou o papel de Mirandolina. Seguiram-se diversas peças e, aos 23 anos, fundou a sua própria companhia teatral, obtendo enorme sucesso em interpretações fantásticas em peças desde as clássicas ao teatro de revista ou musicais representadas no Brasil e no estrangeiro.

Trabalhou em Portugal durante quatro anos, representando e dirigindo um teatro de revista, numa época considerada memorável na sua carreira.

Passou também pela apresentação de alguns programas na televisão brasileira, entre os quais Brasil 60, que inaugurou a TV Excelsior, Brasil 61 e Bibi Sempre aos Domingos. Na TV Tupi participou também em Bibi Especial, Bibi ao Vivo, entre outros.

No teatro, destaque para os musicais da década de 60 como My Fair Lady, onde atuou ao lado de Paulo Autran e que esteve três anos em cartaz, Alô Dolly, O Homem de la Mancha e Gota d'Água (1975), de Chico Buarque e Paulo Pontes.

Fez também um enorme sucesso nos anos 80 em Piaf, A Vida de Uma Estrela da Canção, espetáculo que se manteve em cartaz durante quatro anos e que foi considerado um marco na sua carreira. Fez ainda Bibi in Concert (1991); Bibi in Concert II - Entertainer (1994); Bibi canta e conta Piaf (1995), onde Gracindo Júnior leu um texto criado por Bibi sobre os principais momentos de Piaf, espetáculo que se apresentou em Paris em 2000; Brasileiro, profissão esperança (1997), Bibi Vive Amália (2001), que foi representado também em Portugal.

Como encenadora, esteve à frente de peças como Divórcio (1948); Herdeira, Sonho de uma noite de Luar; Meno Male Na Sauna, com Maité Proença; Não explica que complica e, na década de 90, em Sua Excelência, o Candidato; Na Bagunça do meu coração, Roque Santeiro e as óperas Carmen e Rigolleto. Mais tarde, encenou Tango, Bolero e Cha Cha Cha; Letti e Lotte e Conduzindo Miss Daisy.

Em 1996, recebeu o Prémio Sharp de Teatro - Ano Bibi Ferreira.

Em 2005, aos 83 anos, estreou em São Paulo o musical Bibi in Concert III e foi eleita Personalidade do Ano na categoria de Artes Cénicas.

Com apenas 24 dias de vida, Abigail, conhecida artisticamente por Bibi, enfrentou o palco pela primeira vez nos braços da madrinha numa cena da peça Manhãs de Sol, de Oduvaldo Viana. Até aos quatro anos viveu na Companhia Velasco, uma companhia de teatro de revista espanhola, onde a mãe representava. Por esta altura os seus pais já se tinham separado.

Nesta companhia percorreu a América Latina, facto que lhe despertou o gosto pela música e pela dança e, aos três anos, já participava dos espetáculos da companhia, onde cantava e dançava zarzuelas. Mais tarde, voltou ao Rio de Janeiro e tornou-se uma pequena estrela do mundo do espetáculo. Entrou aos sete anos para o corpo de baile do Teatro Municipal e continuou a estudar, terminando o ensino secundário no Colégio Anglo-Americano.

Em 1941, aos 18 anos, estreou-se profissionalmente na companhia teatral do seu pai na peça La Locandiera, onde representou o papel de Mirandolina. Seguiram-se diversas peças e, aos 23 anos, fundou a sua própria companhia teatral, obtendo enorme sucesso em interpretações fantásticas em peças desde as clássicas ao teatro de revista ou musicais representadas no Brasil e no estrangeiro.

Trabalhou em Portugal durante quatro anos, representando e dirigindo um teatro de revista, numa época considerada memorável na sua carreira.

Passou também pela apresentação de alguns programas na televisão brasileira, entre os quais Brasil 60, que inaugurou a TV Excelsior, Brasil 61 e Bibi Sempre aos Domingos. Na TV Tupi participou também em Bibi Especial, Bibi ao Vivo, entre outros.

No teatro, destaque para os musicais da década de 60 como My Fair Lady, onde atuou ao lado de Paulo Autran e que esteve três anos em cartaz, Alô Dolly, O Homem de la Mancha e Gota d'Água (1975), de Chico Buarque e Paulo Pontes.

Fez também um enorme sucesso nos anos 80 em Piaf, A Vida de Uma Estrela da Canção, espetáculo que se manteve em cartaz durante quatro anos e que foi considerado um marco na sua carreira. Fez ainda Bibi in Concert (1991); Bibi in Concert II - Entertainer (1994); Bibi canta e conta Piaf (1995), onde Gracindo Júnior leu um texto criado por Bibi sobre os principais momentos de Piaf, espetáculo que se apresentou em Paris em 2000; Brasileiro, profissão esperança (1997), Bibi Vive Amália (2001), que foi representado também em Portugal.

Como encenadora, esteve à frente de peças como Divórcio (1948); Herdeira, Sonho de uma noite de Luar; Meno Male Na Sauna, com Maité Proença; Não explica que complica e, na década de 90, em Sua Excelência, o Candidato; Na Bagunça do meu coração, Roque Santeiro e as óperas Carmen e Rigolleto. Mais tarde, encenou Tango, Bolero e Cha Cha Cha; Letti e Lotte e Conduzindo Miss Daisy.

Em 1996, recebeu o Prémio Sharp de Teatro - Ano Bibi Ferreira.

Em 2005, aos 83 anos, estreou em São Paulo o musical Bibi in Concert III e foi eleita Personalidade do Ano na categoria de Artes Cénicas.

Bibi Ferreira. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011.

Jean-Louis Barrault

Ator e encenador francês nascido em 1910, em Le Vésinet, e falecido a 22 de janeiro de 1994. Foi discípulo de Charles Dullin e, depois, ator na companhia teatral L'Atelier. Estreou-se cinematograficamente em Les Beaux Jours (1935), seguindo-se Helène (1936) e J'Accuse (1938) Em 1940, depois de ter entrado na Comédie-Française, representou e levou a cena Phèdre, de Racine, e Le Soulier de Satin, de Claudel. De regresso ao cinema, foi juntamente com Arletty protagonista de Les Enfants du Paradis (1945), em que explanou todas as suas capacidades pantomímicas, fazendo do filme um sucesso de público, mesmo a nível internacional. Foi dirigido por Max Ophüls em La Ronde (1950), encabeçando um elenco que incluía nomes como Simone Signoret e Serge Reggiani. Em 1959, fundou uma companhia de teatro com a sua esposa, Madeleine Renaud, que se impôs com a representação de obras clássicas, como a Oresteia de Ésquilo e o Hamlet de Shakespeare, e de obras modernas de Claudel, Giraudoux, Cocteau, Schéadé, Duras e Beckett. Como consequência, começou a rarear as suas aparições cinematográficas, salientando-se apenas um papel secundário na grande produção The Longest Day (O Dia Mais Longo, 1962). Em 1966, foi nomeado Diretor do Teatro Nacional de França, mas o seu apoio explícito aos estudantes durante as revoltas de maio de 68 levaram ao seu afastamento compulsivo. Barrault continuou a atuar em teatro até final da década de 80, mas também fez televisão e cinema, destacando-se La Nuit de Varennes (A Noite de Varennes, 1982), de Ettore Scola.

Jean-Louis Barrault. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011.

Jean-Louis Barrault. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011.

Abel Neves

Ator, poeta e autor dramático, pertence desde 1979 ao coletivo da "comuna", grupo para o qual escreveu os textos Amadis e Touro. Para Carlos Porto (cf. contracapa de Anákis, Lisboa, 1986), é "na palavra, na plena, quase obsessiva presença da palavra que o seu discurso teatral se transforma em corpo e vida, hesitante ainda como uma forma que se procura".

Abel Neves. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011

O ritmo, a cadência e a toada da poesia estão presentes em tudo o que faz. Mesmo que os versos não sejam a maioria dos seus escritos. "Tenho a sensação física de estar mais perto da poesia", afirma Abel Neves, 54 anos, dramaturgo, autor de mais de 40 peças de teatro, entre as quais esta Visita.

O ritmo, a cadência e a toada da poesia estão presentes em tudo o que faz. Mesmo que os versos não sejam a maioria dos seus escritos. "Tenho a sensação física de estar mais perto da poesia", afirma Abel Neves, 54 anos, dramaturgo, autor de mais de 40 peças de teatro, entre as quais esta Visita. Aliás, quando começou a escrever teatro, fê-lo pensando na poesia. As primeiras obras para A Comuna Serena Guerrilha (1981), Não fui eu... Foram eles (1982), Pó de Palco (1985), entre outras tinham uma forte carga poética, longe "das coisas rasteiras da vida". Mas com as "reviravoltas do tempo", foi percebendo que, afinal, as coisas pequeninas também podiam ser poema e hoje lança-se a cada nova peça com um desafio: "Fazer com que o público esteja no teatro e na poesia ao mesmo tempo". E é o público que sempre o preocupa "Sem ele não há teatro", daí que sinta como 'missão' criar um objecto para os outros e não para o próprio umbigo.

Aliás, quando começou a escrever teatro, fê-lo pensando na poesia. As primeiras obras para A Comuna Serena Guerrilha (1981), Não fui eu... Foram eles (1982), Pó de Palco (1985), entre outras tinham uma forte carga poética, longe "das coisas rasteiras da vida". Mas com as "reviravoltas do tempo", foi percebendo que, afinal, as coisas pequeninas também podiam ser poema e hoje lança-se a cada nova peça com um desafio: "Fazer com que o público esteja no teatro e na poesia ao mesmo tempo". E é o público que sempre o preocupa "Sem ele não há teatro", daí que sinta como 'missão' criar um objecto para os outros e não para o próprio umbigo. Um texto pode nascer do nada. Uma palavra, que despreocupadamente aponta num caderno, uma conjugação de frases que o levem a escrever outras. Nos romances, contrariamente aos textos para teatro, sente que pode "andar em regime de estuário, num rio cheio de tensões". Porque, para Abel Neves, a literatura só faz sentido se for tensa. Num caso ou noutro, tudo dependerá das personagens que convocar para os seus passeios adora caminhar, e muitas vezes, a cada passo, a escrita vai surgindo. "Julgo que a criação de uma personagem tem muito de fotográfico, no sentido de revelação. Só que, às vezes, fica tudo preto", diz, entre risos.

Um texto pode nascer do nada. Uma palavra, que despreocupadamente aponta num caderno, uma conjugação de frases que o levem a escrever outras. Nos romances, contrariamente aos textos para teatro, sente que pode "andar em regime de estuário, num rio cheio de tensões". Porque, para Abel Neves, a literatura só faz sentido se for tensa. Num caso ou noutro, tudo dependerá das personagens que convocar para os seus passeios adora caminhar, e muitas vezes, a cada passo, a escrita vai surgindo. "Julgo que a criação de uma personagem tem muito de fotográfico, no sentido de revelação. Só que, às vezes, fica tudo preto", diz, entre risos.Sem luxos, vive da escrita mas não é compulsiva "É a minha vida". Mas não é compulsivo. Gosta de descobrir as palavras certas devagar, sem pressas, saboreando. Revê e rescreve imenso, num trabalho de composição onde se detém horas sem fim. Não gosta de trabalhar em mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E, apesar de não ser fácil, tem tido sempre o que escrever. "Nunca estou parado. Se não tenho nenhum projecto teatral entre mãos, viro-me para os meus romances ", refere. No momento em que acaba um texto e ainda não começou outro, sente-se "a atravessar os anéis de Saturno". É sobretudo um período de procura. Precisa de descobrir se aquele tema vai, de facto, preencher a sua vida. Só assim valerá a pena.

Nascido em 1956, em Montalegre, num dia de nevão de Primavera, Abel Neves passou ali a primeira infância, na companhia dos pais e das duas irmãs mais velhas. Ainda hoje tem família naquela vila transmontana. Lembrase de adorar brincar com fisgas e de construir verdadeiros trenós, com uma tábua de madeira, com uma barra de sabão por baixo. Quando nevava, deslizava a velocidades estonteantes numa certa ruazinha inclinada para onde ia com os amigos, com quem também jogava muito à bola continua a gostar muito de futebol, sendo adepto do Porto. Também brincava sozinho, em casa, imaginando-se maestro de uma grande orquestra.

Nascido em 1956, em Montalegre, num dia de nevão de Primavera, Abel Neves passou ali a primeira infância, na companhia dos pais e das duas irmãs mais velhas. Ainda hoje tem família naquela vila transmontana. Lembrase de adorar brincar com fisgas e de construir verdadeiros trenós, com uma tábua de madeira, com uma barra de sabão por baixo. Quando nevava, deslizava a velocidades estonteantes numa certa ruazinha inclinada para onde ia com os amigos, com quem também jogava muito à bola continua a gostar muito de futebol, sendo adepto do Porto. Também brincava sozinho, em casa, imaginando-se maestro de uma grande orquestra.Queria pedir-lhe um autógrafo. "Nunca mais me esqueci do que me disse, olhando alternadamente para mim e para o livro: Quem é que te mandou cá, rapaz?". "Ninguém". Gostava muito do autor e só queria uma dedicatória. Ficou algo desiludido quando este apenas assinou o seu nome.

Acabado o liceu, escolheu seguir Filosofia, na Faculdade de Letras. E, quase no fim do curso, desistiu para se dedicar ao teatro. Apresentou um texto (O Elogio do Dia) a João Mota, que não conhecia. O actor e encenador gostou do que leu e apostou no rapaz de 22 anos. "Foi muito estimulante esse tempo na Comuna", recorda Abel Neves. Nos 12 anos que esteve na companhia, de 1979 a 1991, fez de tudo. Foi actor, fez dramaturgias, ajudou nas luzes, mudou as tábuas do palco. "O teatro é uma casa e quem lá está dentro deve participar em todos os aspectos da vida daquele lugar", reflecte. Saiu quando se "esgotou" o tempo da sua passagem por ali. Não voltou a trabalhar em exclusivo com nenhuma companhia, embora tenha colaborações regulares com algumas, como o Teatro da Serra de Montemuro, que acompanhou desde o início.

Entretanto deu algumas aulas, foi escrevendo mais peças, entre as quais Touro, Terra, Amo-te e Jardim Suspenso (pela qual recebeu o Prémio Luso-Brasileiro de Dramaturgia António José da Silva, e que tem estreia marcada para o TNDMII, a 29 de Abril), e saiu o seu primeiro romance Corações Piegas. Seguiram-se outros como Sentimental, Centauros imagens são enigmas ou Asas para que vos quero. Este último é o único que tem uma personagem inspirada na vida real. A Dona Maria, de Pitões de Júnias, aldeia ao lado de Montalegre, onde Abel Neves tem um abrigo.

Trata-se de um palheiro, sem luz nem água, onde se sente em casa. No entanto, vive em Lisboa. A natureza está muito presente na sua vida e é para ali que vai para "pousar o espírito ". "Não trocaria Pitões por lugar nenhum do mundo. Remeto-me àquelas águas, ao céu, à vegetação, aos animais e àquela gente que me conforta nos dias que vou levando", diz.

Sempre que ruma a Norte de transportes ou à boleia de amigos, uma vez que não tem carro Abel vai também para caminhar. Acompanhou muitas vezes o sr. António (pai da Dona Maria) nas suas idas para os montes com a cabritada, as ovelhas e as vacas. Sempre que saíam, o dramaturgo pegava num pauzinho para o acompanhar no trajecto. Certo dia, o sr. António ofereceu-lhe um bordão "muito bonito, cheio de nós". "Fico com um ar de profeta, de São João Baptista", conta a rir. E o bordão já tem gerado muitas discussões. Cada vez que entra num café, há alguém que afirma que se trata de um pau de marmeleiro, outros acham que é de escalheiro (pereira brava). Ali se fica um tempo bom, sem fim, a debater a questão. O escalheiro vai à frente.

Neste momento Abel Neves está a trabalhar numa peça Clube dos Pessimistas para o Teatroesfera que tem que entregar até princípio de Março. Depois sairão na Sextante duas das suas novelas, Felizes e Aliança, a que ainda se poderá juntar uma terceira. E já tem alinhavado um romance que interrompeu por causa da peça. "Vale a pena estarmos entusiasmados com aquilo que fazemos", afirma.

E é desse entusiasmo que sente falta quando se fala, "ou não se fala", do acto da escrita para teatro em Portugal. "Quase não há crítica, nem divulgação ou edição. Aqui parece que as instituições têm vergonha dos autores que existem", diz. E não se limita a criticar, tendo mesmo feito planos, orçamentados, de um centro de dramaturgia portuguesa. Todas as instituições a que o propôs (e foram muitas) chumbaram a ideia. "É preciso tornar o teatro vivo, dinamizar encontros, editar os textos.

Não para que se fale deste ou daquele autor, mas das obras que vamos fazendo", diz. E o dramaturgo não desiste: "Gosto de me saber a trabalhar nessa caminhada". A jornada será mais fácil se puder ouvir A Canção da Terra, o seu compositor preferido, Mahler.

Ler mais: http://aeiou.visao.pt/abel-neves-o-dramaturgo-poeta=f557043#ixzz1i3zyIeWh

Fernanda de Castro

| Nome completo | Maria Fernanda Teles de Castro e Quadros Ferro |

| Nascimento | 8 de Dezembro de 1900 Lisboa, Portugal. |

| Morte | 19 de dezembro de 1994 (94 anos) Lisboa, Portugal. |

Conferencista, declamadora de poesia, dramaturga, poetisa, ficcionista, autora de guiões cinematográficos, casada com o escritor António Ferro e mãe do escritor António Quadros, viveu na Guiné até aos 12 anos e terminou os estudos liceais em Lisboa. Colaborou em várias publicações periódicas, conviveu com os modernistas brasileiros e desenvolveu uma importante atividade como tradutora, tendo traduzido Pirandello, Ionesco, Jules Romain, Valéry Larbaud, Maeterlinck, Rilke, Katherine Mansfield. Dedicou-se também à literatura infantil e à atividade teatral. Empreendeu a organização de vários parques infantis (espécie de jardins de infância destinados a receber crianças dos bairros populares de Lisboa). O seu romance Maria da Lua foi reconhecido com o prémio Ricardo Malheiros e Poesia I e II recebeu o Prémio Nacional de Poesia.

Prémios

- Prémio do Teatro Nacional D.Maria II – (1920) com a peça “Náufragos”.

- Prémio Ricardo Malheiros – (1945) com o romance “Maria da Lua”, foi a primeira mulher a obter este prémio da Academia das Ciências.

- Prémio Nacional de Poesia – (1969).

Obras

- Náufragos (1920) (teatro)

- Maria da Lua (1945) (romance)

- Antemanhã (1919) (poesia)

- Náufragos e Fim da Memória (poesia)

- O Veneno do Sol e Sorte (1928) (ficção)

- As aventuras de Mariazinha (literatura infantil)

- Mariazinha em África (1926) (literatura infantil) (fruto da passagem da escritora pela Guiné Portuguesa)

- A Princesa dos Sete Castelos (1935) (literatura infantil)

- As Novas Aventuras de Mariazinha (1935) (literatura infantil)

- Asa no Espaço (1955) (poesia)

- Poesia I e II (1969) (poesia)

- Urgente (1989) (poesia)

- Fontebela (1973)

- Ao Fim da Memória “(Memórias 1906 – 1939)" (1986)

- Pedra no Lago (teatro)

- Exílio (1952)

- África Raiz (1966).

- Tudo É Príncípio

- Os Cães não Mordem

- Jardim (1928)

- A Pedra no Lago (1943)

- Asa no Espaço (poesia)

- Cartas a um Poeta (tradução de Rainer Maria Rilke)

- O Diário (tradução de Katherine Mansfield)

- Verdade Para Cada Um (tradução de Pirandello)

- O Novo Inquilino (tradução de Ionesco)

Bibliografia

- FERRO, Mafalda. FERRO, Rita. Retrato de uma família: Fernanda de Castro, António Ferro, António Quadros. Lisboa, Círculo de Leitores, 1999. ISBN 972-42-1910-0

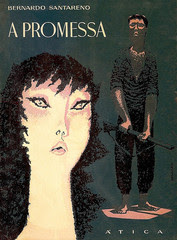

Bernardo Santareno

Data de nascimento

19-11-1920

19-11-1920

Local de nascimento

Santarém, Portugal

Santarém, Portugal

Data de morte

1980

1980

Nacionalidade (país)

Portugal

Portugal

Escritor português, nasceu a 19 de novembro de 1920, em Santarém. Formado em Medicina, com especialização na área de psiquiatria, Bernardo Santareno, pseudónimo de António Martinho do Rosário, foi um dos maiores dramaturgos portugueses. Tem sido corrente dividir a dramaturgia de Bernardo Santareno em dois grandes momentos: um que corresponderia às peças escritas entre 1957 e 1962 (A Promessa, O Bailarino, A Excomungada, O Lugre, O Crime de Aldeia Velha, António Marinheiro, Os Anjos e o Sangue, O Duelo, O Pecado de João Agonia e Anunciação), enquanto momento de "reflexão e busca de novas formas de expressão" (cf. REBELLO, Luiz Francisco - Posfácio a Obras Completas, vol. IV, Lisboa, Caminho, 1987, p. 388); nitidamente distinto de um segundo momento, inaugurado com O Judeu, marcado pela passagem de um esquema tradicional naturalista a um teatro brechtiano, amadurecido também na influência de Peter Weiss. A possibilidade de encadear, de forma não linear, no discurso de um narrador, o tratamento do tempo, conjugado com o recurso a modernas técnicas teatrais, como a utilização de vários espaços cénicos ou o uso dramático da luminotecnia, de efeitos visuais e sonoros, permite, então, subvertendo o modelo aristotélico, conseguir um acréscimo de sugestividade na transmissão da mensagem teatral. Entre estas duas fases, o traço de união parece ser a atenção prestada a um protagonista comum, "o povo português" (cf. id. ibi., p. 291), para o que concorre uma permanente articulação entre uma dimensão individual e histórico-coletiva na sua dramaturgia, ao mesmo tempo que, segundo Luiz Francisco Rebello, "Religiosidade e superstição, misticismo e erotismo, são os polos entrecruzados de um excruciante jogo dialético entre o bem e o mal, que se relativiza e torna cada vez mais concreto à medida que a obra progride e evolui no sentido de uma crescente consciencialização social." (id. ibi., p. 392), como se, ainda de acordo com o mesmo crítico, a incidência sobre a problemática da transgressão social, que seria objeto privilegiado a partir de O Judeu, não deixasse de conter em si a transgressão moral e frustração carnal abordadas em peças como A Promessa, O Crime da Aldeia Velha, João Agonia ou António Marinheiro. É certo, no entanto, que a eleição, desde 1962, de temáticas históricas com um alcance implicitamente didático permitirá uma utilização da "história como "máscara", à transparência da qual o passado devia ler-se como presente." (cf. id. ibi.), estratégia que, não passando despercebida pela censura, tornou-o um alvo da perseguição do regime salazarista, impondo sucessivas interdições de representação das suas peças. O profundo envolvimento na denúncia contra os atentados à integridade, dignidade e liberdade humanas atingirá um momento máximo de frustração e desilusão na peça de inspiração autobiográfica Português, Escritor, Quarenta e Cinco Anos de Idade, texto que, concebido como despedida do teatro e da vida, assume a forma de relato (individual, mas sem dúvida com um eco geracional) da forma como perdera todos os ideais, o entusiasmo e a esperança, entre a juventude e a vida adulta, atravessando as vias de martírio individual e coletivo do século XX português e europeu, chamadas Guerra Civil espanhola, Segunda Guerra Mundial, regime salazarista ou guerra colonial portuguesa. Depois da revolução de abril, desenvolveu uma intensa atividade na tentativa de reestruturação do teatro nacional, para a qual concorre com textos originais, coligidos em Os Marginais e a Revolução.

Bernardo Santareno. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 2011-12-29].

Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$bernardo-santareno>.

A Promessa

"A Promessa", de Bernardo Santareno foi representada pela primeira vez a 23 de Novembro de 1957 no Teatro Sá da Bandeira, no Porto e reposta a 11 de Maio de 1967 no Teatro Monumental de Lisboa. Foi objecto de uma adaptação ao cinema por António de Macedo em 1973. Tudo antes do 25 de Abril de 74. Profundamente influenciada pelo neo-realismo e pela obra de Lorca, esta peça já traz em si o essencial do que caracterizará a maior parte da sua obra e utiliza como cenário o meio tradicional dos pescadores portugueses. "Ambiente que resuma os usos e os credos dos pescadores portugueses: não apenas os duma certa região (Nazaré ou Póvoa de Varzim, por exemplo)", diz-se no texto, logo no início, embora depois existam elementos ao longo da obra que identifiquem o lugar com a Nazaré.

Quando, no último artigo, dizia que Santareno cantava uma Dite despojada de criaturas mitológicas talvez falhasse um pouco a verdade poética dos seus textos. De facto, ainda que o espaço psicológico seja, essencialmente, infernal, a mitologia pagã está presente de uma forma semelhante à da tragédia grega. Na tragédia clássica, o mito era reiventado e reescrito pelos dramaturgos, não de uma forma apenas interpretativa, mas também religiosa. As várias versões da Medeia, por exemplo, não estabeleciam entre si conflitos de ordem de legitimidade. Não existia uma Medeia mais verdadeira que outra, ainda que cada dramaturgo a descrevesse em diferentes motivos narrativos e de acordo com diferentes percepções quanto às suas acções e motivações psicológicas. Assim é o escopo trágico na obra de Santareno, já em "A Promessa", e que se irá repetir em outras obras. O fundo é o misticismo cristão popular português, repleto de ânsias pagãs. A acção desenrola-se em torno de uma promessa feita por um jovem casal de prometidos, para que o pai do noivo se salve numa tempestade marítima. Promete-se a castidade, ao jeito de São Julião, Mártir, e Basilissa, santos, aliás, relacionados com o imaginário religioso marítimo, como acontece na Ermida de São Julião, na Carvoeira, Ericeira, onde restam, aliás, profundos mistérios gravados na pedra da religiosidade popular a que pretendo um dia dedicar algumas palavras. A castidade forçada, contra a natureza dos corpos de José e Maria do Mar, é a força motriz do drama que desencadeará o conflito onde a honra e a dignidade irromperão através de um desfecho violento, e onde o sacrilégio toma, em si mesmo, a mais profunda sacralidade. Não é só aqui que Santareno irá propor a heterodoxa rebelião contra a vassalagem divina de modo a estabelecer uma outra ordem, íntima, mais próxima de um Deus cruel que vive na autenticidade do mais escuro das almas dos protagonistas. Rebelião trágica que nem sempre (ou quase nunca) se poderá confundir com uma ordem moral que legitime as acções dos protagonistas, movidos mais pelo desejo que pelo Amor que tende à paz. O Amor divino, em Santareno, conduz à perdição absoluta. O absurdo da dignidade conquistada pelos meios mais indignos revela um desespero para o qual não é proposta outra saída que não seja aceitar o mergulho no abismo da própria alma.

O cego, vivendo em escuridão, não é confundido pela prolixidade dos cenários apercebidos. O cego apercebe-se do essencial e descortina na intuição a realidade das coisas suspensas. Na personagem de Jesus, desta obra de Bernardo Santareno, permanece esta figura arquétipa do profeta cego e clarividente, a que se acrescenta a ingenuidade infantil e maravilhada pelos mundos a que não tem acesso (a terra das serpentes e das víboras) e a loucura religiosa de quem tem acesso ao que os outros não vêm nem compreendem, porque utilizam outra linguagem e porque se movem noutro contexto, noutro universo, que apenas se intersecta na compaixão pela dor dos outros.

A dor que, sabe-o todo o escritor, é o objecto da comunhão antropófaga do acto religioso e eucarístico de contar uma história.

A critica:

"Acontece, como me aconteceu, pegar sem fé num volume de peças de teatro de um autor desconhecido e descobrir, com deslumbramento, um grande dramaturgo português, com certeza um dos casos mais sensacionais da dramaturgia contemporânea depois do Lorca..."

António Pedro, em Diário de Notícias

"Poucas pessoas têm tantas qualidades como Santareno, para se perderem ou salvarem, nos pântanos do talento e do êxito, na celebridade das discussões apaixonadas, no vazio total e infernal das obsessões de angelismo."

Jorge de Sena, em Gazeta Musical e de todas as Artes.

"Depois de haver revelado ao público essa obra-prima do teatro português contemporâneo que A Promessa, de Bernardo Santareno, obra que cedo ou tarde atravessará fronteiras e terá a projecção universal que merece..."

Urbano Tavares Rodrigues, em Diário de Lisboa

quarta-feira, 28 de dezembro de 2011

Teatro do Absurdo

A destruição de valores e crenças, após a 2ª Guerra Mundial, produz um teatro anti-realista, ilógico, que encara a linguagem como obstáculo entre os homens, condenados à solidão.

Autores do teatro do absurdo

Destacam-se o irlandês Samuel Beckett; o romeno naturalizado francês, Eugène Ionesco; o inglês, Harold Pinter. O francês Jean Genet ''O balcão'' escolhe assuntos "malditos", como o homossexualismo. ''Tango'', do polonês Slawomir Mrózek, e ''Cemitério de automóveis'' e ''O arquiteto'' e ''O imperador da Assíria'', do espanhol Fernando Arrabal, também marcam o período.

Samuel Beckett (1906-1989), dramaturgo, poeta e romancista irlandês. Depois de formado em Dublin, mora em Paris por dois anos. Seu teatro, recheado de paradoxos e humor negro, rejeita a busca de explicação da existência através do racionalismo. Em ''Esperando Godot'', sua primeira peça, dois vagabundos conversam esperando um misterioso Godot que nunca aparece, numa parábola da condição humana.

Teatro da Crueldade

Na França, nos anos 20, dadaístas e surrealistas contestam os valores estabelecidos. Apontam como seu precursor Alfred Jarry, que, no fim do século XIX, criou as farsas ligadas ao personagem absurdo do Pai Ubu. Antonin Artaud é o principal teórico desse movimento.

Antonin Artaud (1896-1948) nasce em Marselha, França. Ator, poeta e diretor teatral, Artaud formula o conceito de "teatro da crueldade" como aquele que procura liberar as forças inconscientes da platéia. Seu livro teórico, ''O teatro e seu duplo'', exerce enorme influência até os dias atuais. Passa os últimos dez anos de sua vida internado em diversos hospitais psiquiátricos e morre em Paris.

Teatro Contemporâneo em Portugal

Em 100 Anos de Teatro Português (Porto, ed. Brasília, 1984, p. 12), Luiz Francisco Rebello considera, ao periodizar a evolução do teatro português contemporâneo, quatro momentos sócio-politicamente distintos, com inevitáveis repercussões sobre a arte cénica contemporânea: um período pré-republicano, entre 1881 e 1910; um período de vigência da república democrática, entre 1910 e 1926; o período de ditadura, entre 1926 e 1974; e, o período pós-revolucionário. Entre o fim de século e o início do século XX, a produção teatral, continuando tendências firmadas desde o naturalismo, faz coexistir a revivescência do drama histórico com as primeiras incursões pelo teatro simbolista e com um drama de costumes que frequentemente ainda se ressente, nas inflexões melodramáticas, da influência do drama romântico, dominando, então, o panorama teatral autores como D. João da Câmara, Marcelino Mesquita, Lopes de Mendonça ou Júlio Dantas. A este período, marcado também por tentativas de renovação do teatro, como a fundação do "Teatro Livre", continuada no projeto do "Teatro Moderno", segue-se, durante a República, um período em que proliferam o drama de costumes, a comédia de situações, o drama rural, o drama psicológico e o drama histórico, particularmente aplaudidos por uma plateia burguesa. Sob a censura e sofrendo a concorrência do cinema e da rádio, foram raras as companhias que conseguiram granjear certa longevidade, vendo-se frequentemente obrigadas a desistir dos seus projetos por falta de recursos. Entre as iniciativas que marcaram a renovação do teatro português durante o regime salazarista, destaca-se a fundação, por António Pedro, do Teatro Experimental do Porto; a fundação, em 1946, por Luiz Francisco Rebello, Vasco Mendonça Alves e Gino Saviotti, do Teatro Estúdio do Salitre, ou a fundação do Teatro Estúdio de Lisboa por Luzia Maria Martins. Este período é marcado, a nível dos conteúdos teatrais, pela conjugação de uma intenção de crítica social com a influência, desde meados do século, do Teatro do Absurdo e da dramaturgia de Beckett, Brecht ou Ionesco, a que acresceria, na década de 60, a de Jean Genet e de Peter Weiss. Entre os autores que mais se distinguiram, na segunda metade da época contemporânea, pela qualidade e quantidade da sua produção dramática, contam-se, entre outros, os nomes de António Pedro, Jaime Salazar Sampaio, Augusto Sobral, Helder Prista Monteiro, Luis de Sttau Monteiro, Luiz Francisco Rebello e de Bernardo Santareno.

Teatro Americano

Na década de 20 adquire pela primeira vez características próprias, marcado pela reflexão social e psicológica, e começa a ser reconhecido em todo o mundo. Seu criador é Eugene O'Neill, influenciado por Pirandello.

Autores americanos

Além de Eugene O'Neill, destacam-se Tennessee Williams, Clifford Oddets ''A vida impressa em dólar'', ''Que retrata a Depressão'' , Thornton Wilder ''Nossa cidade'' e Arthur Miller com textos de crítica social; e Edward Albee que, em ''Quem tem medo de Virginia Woolf?'', fala do relacionamento íntimo entre os indivíduos.

Eugene O'Neill (1888-1953), filho de um ator, nasce em Nova York e passa a infância viajando. Durante a juventude percorre os países do Atlântico durante cinco anos, a maior parte do tempo como marinheiro, experiência que é utilizada na construção de seus personagens marginais. Em ''Estranho interlúdio'', ''O luto cai bem a Electra'' ou ''Longa jornada noite adentro'', confunde os planos da ficção e da realidade e mergulha nos mecanismos psicológicos de seus personagens. Extremamente pessimista, mostra o homem preso de um destino sem sentido - o que também o situa como um precursor do existencialismo.

Strindberg

Johan August Strindberg (Estocolmo, 22 de janeiro de 1849 — Estocolmo, 14 de maio de 1912) foi um dramaturgo, romancista, ensaísta e contista sueco.

É autor, entre outros, de O Pelicano. Figura ao lado de Henrik Ibsen, Søren Kierkegaard e Hans Christian Andersen como os maiores escritores escandinavos. É um dos pais do teatro moderno. Seus trabalhos são classificados como pertencentes os movimentos literários Naturalismo e Expressionismo.

Frequentou a Universidade de Uppsala, tendo-a abandonado para trabalhar como jornalista e actor, até que ingressou na Biblioteca Real (1874) o que lhe permitiu assegurar o seu futuro económico. As suas primeiras peças teatrais denotam influências de Ibsen e Kierkegaard, e aí transparece uma personalidade amarga e torturada: O Livre Pensador (1869), Hermion (1869), O Professor Olof (1872), A Viagem de Pedro Afortunado (1882) e A Mulher do Cavaleiro Bent (1882).

O fracasso do seu primeiro matrimónio com Siri von Essen (1877-1891) deu à sua obra um tom misógino, que está patente em especial nos contos de Esposos (1884) e nos dramas de carácter naturalista Camaradas (1897), O Pai (1887) e A Menina Júlia (1888), a sua obra mais importante.

· 1872 - Mestre Olof

· 1887 - O pai

· 1888 - Senhorita Júlia / A Menina Júlia

· 1898 - O Caminho de Damasco

· 1899 - Gustavo-Adolfo

· 1900 - A dança da morte

· 1901 - O sonho

· 1901 - Carlos XII

· 1903 - Cristina

· 1903 - Gustavo III

· 1879 - O Quarto Vermelho

· 1884 - Casados

· 1887 - Gente de Hemsö (Hemsöborna)

· 1897 - Inferno

· 1903 – Sozinho

Tempestade, A Casa Queimada, Menina Júlia

A edição de Strindberg é, entre nós, sobretudo – mas, infelizmente, não só – no que diz respeito ao teatro, motivo de vergonha, ou deveria ser. O histórico das suas obras publicadas em Portugal é ínfimo. Data, por exemplo, de 1963 este volume, que recolhe três peças do autor: Tempestade, A Casa Queimada, Menina Júlia, em tradução de Ana Maria Patacho e Fernando Midões. Verdade que esta última obra foi alvo de uma (uma só, que eu saiba) edição posterior, ainda assim, no longínquo ano de 1980 (em tradução de Osório Mateus), por iniciativa da saudosa Regra do Jogo. Mais do que – como sói dizer-se – uma lacuna, trata-se de pura idiotia das entidades incompetentes. O sueco é um dos maiores dramaturgos de sempre, um prolífico ficcionista, um ensaísta invulgarmente dotado, um nome determinante na definição do que quer que seja a modernidade.

Em 1907, Strindberg escreveu para o seu Teatro Íntimo as peças a que atribuiu a designação «de câmara»: A Tempestade, A Casa Queimada (duas das peças aqui reunidas), O Pelicano (publicada, entre nós, autonomamente, em 1993), A Sonata dos Espectros, que foi traduzida e publicada em 1986, por iniciativa do Teatro da Cornucópia, em versão de José Camões. Por mais valor que atribua a Menina Júlia – e isso será o mesmo, valha o símile, que valorizar o tecto da Capela Sistina… –, não posso deixar de lamentar que, em vez dessa peça, não estejam aqui O Pelicano (que temos de ler apenas por si só) e A Sonata dos Espectros. Não há, obviamente, poder-se-á objectar, qualquer relação temática ou de personagens entre as peças – nada há aqui que pudéssemos conhecer como um ciclo, ou uma tetralogia, à maneira grega –, mas há todo um contorno intimista e concentracionário, além de recorrências e motivos estéticos, que passam pela presença marcada de um elemento de ligação ao passado (através do regresso de uma personagem ausente, por via de uma memória, um reencontro fortuito, etc.); o peso da lembrança; a solidão do ser perante a ausência e/ou a presença de quem o rodeie, isto é, o drama do ser humano moderno; a linguagem, a cruzar naturalismo e expressionismo, de um modo tão peculiar.

Tempestade apresenta o drama familiar – ponto de união entre as peças de câmara de Strindberg – do Senhor, o qual, perante a desventura passada, ergue a frágil represa da velhice, para travar a corrente imparável da sua solidão – «Nós, os velhos, amamos o crepúsculo, ele esconde os nossos defeitos, e os dos outros…» (p.36) Só, imune ao veneno adocicado do sentimento, o velho senhor recrudesce em procurada algidez – «renunciei há muito tempo, e sinto-me tão feliz com a minha solidão…» (p.83), para sobreviver ao divórcio com Gerda, a mulher, que dele se divorciou, situação que desemboca na cena a que o leitor assiste. Visita permanente é o irmão do Senhor, cônsul de profissão; ligação à vida são Luísa, parente afastada e sua assalariada doméstica, e o telefone, que entrecorta determinadas cenas, a lembrar o mundo que vive, para lá das paredes encenadas. É particularmente frutífera a arquitectura cénica da peça: o andar superior à casa das nossas personagens ferve de movimento, oscila, de ruído: agitação que fortemente contrasta com a quietude dos domínios do Senhor. Desde os alvores da peça que se parece adivinhar a tragédia, a contida desgraça que se abaterá sobre as personagens – «Pois bem… não sei porquê, aqueles quatro estores vermelhos fazem-me pensar num pano de teatro, atrás do qual se ensaiassem dramas sangrentos.» (p.24) É lá que se revelará estar, juntamente com o novo marido, a ex-mulher, Gerda, que regressa, volvidos cinco anos, como que a comprovar a existência de um mundo, que, mesmo sem ela, continua a sua inútil marcha, os seus infrutíferos passos sobre pedras que se gastam. Há um misto de involuntária crueldade, neste regresso, uma inocência que busca liames com um passado que jaz enterrado sob ressentimento e rotina. «As tragédias», dizia Strindberg, «não são muito divertidas». A filha do casal desavindo acaba por fugir com um aventureiro de ocasião, mas acaba por ser resgatada pela mãe, que se exila, com a jovem, longe dos locais danados pela memória, pela vida. Tudo volta ao seu ritmo, todo o vazio se instala, em lugar da excepcionalidade que que revestiu todos os eventos – «Feche as janelas, e tire os cortinados; $que as recordações durmam em paz. Com o Outono, renuncio à casa do silêncio.» (p.106) Toda a peça é coberta pela ameaça de uma tempestade, que, na verdade, nunca eclode, uma proximidade de descarga eléctrica que libertasse a tensão abafada de um Estio anormalmente quente, aplacado, por fim, pela placidez do Outono, que lhe sucede e tudo cala.

A Casa Queimada estrutura-se em torno do acontecimento para que se aponta desde o título. As primeiras falas da peça descerram o corpo doente que é a comunidade que rodeia aquele fogo extinto – «O POLÍCIA: Como chamam a este bairro? / O PEDREIRO: Chamamos-lhe o Lodaçal; aqui todos se odeiam, se caluniam, se perseguem e desconfiam uns dos outros.» (p.110) A casa queimada do título, propriedade do Tintureiro, impelirá os movimentos das personagens, de certo modo movidas pelo desiderato do senso comum – «O que se esconde sob a neve reaparece com o degelo.» (p.128) Tal como na primeira peça da recolha, é, aqui, um regressado estranho (no que nos parece ver um eco de um recurso pregnante de efeitos já entre os Gregos) quem, por um lado, desfaz a deteriorada solidez da comunidade e, por outro, é coadjuvante, no prosseguir do enredo. «O TINTUREIRO: Quer dizer que não estás morto? / O ESTRANHO: Sim, de certo modo. Volto depois de trinta anos. Alguma coisa me chamava aqui. Tinha de voltar a casa da nossa infância.» Para que volta o irmão do Tintureiro? Para se vingar da família – «A minha família? Nunca me senti aparentado com vocês, nunca acalentei nenhum sentimento pelos outros homens nem por mim mesmo» (p.146) –, diria eu, para se desforrar do passado – «Infelizmente, tenho uma excelente memória!» (p.162) – com a faca romba da verdade desconhecida – «a nossa família, tão respeitável, que gozava de uma consideração tão unânime, não passava de uma família de patifes enriquecida pelo contrabando» (p.139). O Estranho regressa, em suma, para anunciar a desgraça: a apólice do seguro, que garantiria a prosperidade do seu irmão, revela-se inválida, por um pormenor burocrático: assim o relata, com a frialdade de uma espada justiceira, o Estranho, que se retira, cumprido o seu fado. Espécie de fantasma – «Enforquei-me no cubículo. (…) Tinha doze anos e estava cansado de viver! Parecia-me que entrava numa noite imensa…» (p.143) –, assombração carnal – «Sim, atravessei o rio da morte, mas não me lembro nada… ou apenas que lá em baixo as coisas eram realmente o que pareciam ser. É esta a diferença.» (p.185) –, o Estranho deixa em seu torno a calamidade, a paga por uma vida aprazada, pela morte vivida que a instituição familiar lhe legara. É quase impossível não ver aqui um alter-ego do autor, príncipe do ressentimento, combatente impenitente contra a arbitrariedade das instituições matriciais: casamento, família, igreja.

A Menina Júlia é, talvez, uma das peças mais famosas de Strindberg, a única que mereceu dos nossos editores o inaudito favor de duas traduções (se descontarmos A Viagem de Pedro, o Afortunado). É o drama da filha de um aristocrata, deformada, na sua psique, na sua armadura sentimental, uma cota bem frágil, em verdade, por uma moral cediça e decadente. Instável, neurótica, histérica, Júlia é o resultado de uma abordagem expressionista (em que o naturalismo das falas e mesmo dos motivos e das tensões emocionais é, todavia, força indesmentível), de contornos excessivos e convulsos, da mulher dramática, retirada da carne palpitante da vida e levada para o palco despido, ardente. Lemos no prefácio (e se havia alguém que os poderia escrever!), do próprio Strindberg: «Dei várias explicações para o triste destino da Menina Júlia: os instintos profundos da mãe; a educação errada lhe deu o pai; a sua própria natureza e a força sugestionadora exercida pelo noivo num cérebro fraco e degenerado» (p.200).

No castelo do conde seu pai, Júlia tem como única companhia João, o mordomo, e a cozinheira, Cristina. Mais do que um triângulo amoroso, o que há traduz-se em duas aproximações: a real, terrestre, prevista – entre João e Cristina, por assim dizer, noivos (os próprios sentem dificuldade em assumir-se) –; outra, hipnótica, desequilibrada, sonâmbula, esboroada, como a mente da Menina Júlia, em cujos estilhaços rebentam os fogos que estalam na peça – entre patroa e servo. Desfeito o seu noivado, a filha do conde, que sempre apresentara sinais de um comportamento alienado, torna-se francamente instável, nas suas atitudes; age como em sonho, obedecendo a uma lógica que desafia toda a razão e instaura mecanismos alternativos a toda a coerência. Como todos os que não sabem o seu lugar – abaixo ou acima de qualquer limite social ou de qualquer outra instância de poder –, «A Menina é demasiado pedante em certos casos e pouco altiva noutros, tal como a Senhora Condessa quando era viva. Adorava estar na cavalariça, mas nunca saía numa carruagem puxada por um só cavalo; trazia os punhos da blusa sujos, mas exigia o brasão nos botões.» (p.224) Esta inconstância de si própria em vibração, retomando as palavras de Sá-Carneiro, é que a há-de transpor às zonas intermédias. Quando, por exemplo, num jogo de sedução, que oscila entre a crueldade e a mais sensual estupidez, Júlia enleia João – nunca sabemos se deliberadamente se por acidente –, dá passos irremediáveis, que a condenam, e à sua posição de suserana. Também ele uma presa do mecanismo social, da luta eterna, «escravo» (na terminologia Strindbergiana), ou não, o mordomo revelará a sua mesquinhez, a sua pequena humanidade, o pior que o homem tem. Planos de fuga, juras de amor, retórica flamejante – «são sempre os belos discursos que seduzem as mulheres» (p.265) –, tudo cede, se esboroa e morre, perante dois focos: a perfídia do servo, preso à mó do seu destino, cativo da sua própria pequenez; o regresso do conde, perante o qual a espinha de João se curva (nas suas palavras) e o próprio treme. Resta um abandono, um estado de sono em vigília, antecâmara da morte, para a qual as últimas instâncias da peça parecem encaminhar Júlia, que se submete, às palavras segredadas de João, como se «no teatro, o hipnotizador» (p.309) a retivesse sob o seu encanto.

Subscrever:

Comentários (Atom)